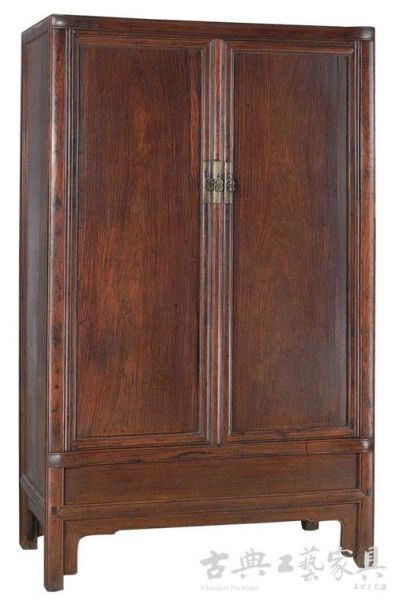

圖1明萬曆上海潘允徵墓出土圓角櫃上海博物館藏

圖1明萬曆上海潘允徵墓出土圓角櫃上海博物館藏 聖匠本無心,剛柔自有別

——明清櫃櫥二式探微(上)

文、圖/劉剛(上海博物館副研究員) 編輯/陳盛娥

凡方形立式儲物家具,通常有門稱“櫃”,無門稱“格”,二者合體則稱“櫃格”。 以上三式在公私所藏傳世及出土家具實物中最多的就是“櫃”,與其它家具類別一樣,只此櫃子一族也明顯存在著功能相同而形制有別的現象,比如“圓角櫃”和“方角櫃”就是一種用途,兩種造法,前者圓轉柔和,後者方剛硬朗。

圓角櫃以其櫃身常作圓轉角而得名。 主要特徵可以概括為圓角圓框、側腳收分、櫃帽凸出、門軸開合。 圓角圓框容易理解,側腳收分是指其外觀通常都具有下舒上斂、四面收分的特點。 櫃頂構造扁平,除了後面與背板平齊,其餘三面突出櫃身,故稱櫃帽。 櫃帽之用在於可納門軸為轉樞開合櫃門,無需安裝金屬合頁,純篤素雅的外貌由此而生,在當時應是無束腰家具陳設環境中的一個組成部分,乃因其造型能夠與之和諧。

由於側腳的關係,圓角櫃有個獨特的現象,即櫃門在打開不足90度角時會自行關閉,而超過90度角時則會自行開足,這是門軸在傾斜的狀態下,櫃門受重力作用所致。 門臼(安門軸的小圓坑,或曰承軸臼)兩上兩下,上門臼挖在櫃帽與腿足連接處的里側,下門臼挖在門下橫棖相應部位,以納門軸。 這種工藝自古建築門窗移植而來,應該很早就用於家具了,而晚至清代中期的古建築中,這種軸門的做法仍很普遍。 圓角櫃自明迄清數百年間結構和工藝差異不大,造型的完美自不待言,而時代的認定多有爭議,很難作科學的斷代,相關著錄所見頗多臆測,某些圓角櫃究竟制於明末還是清初,可能永遠無法證實。

在明代的櫃櫥類家具中,圓角櫃是個重要的角色。 雖然傳世實物不少,但是有確切年代可考的明代圓角櫃傳世品罕見,所以要了解明代圓角櫃的真實情況,必須參考墓葬出土的家具模型。 目前所見明代墓葬出土各種材質的家具明器中的櫃子基本上都是圓角櫃,而且以非木質材料居多,為了更好地了解圓角櫃的造型和結構,木質家具模型顯得尤為重要。 上海潘允徵墓出土了一整套櫸木家具明器,其中就有兩個圓角櫃(圖1),寬15厘米,深7厘米,高23厘米。 潘氏是明代萬曆年間上海地區的大族,有一定的政治和經濟地位,這套家具明器或多或少都能反映潘氏生前所用家具狀況,而且其款式風格應該具有一定的代表性。 因同墓所出的箱子上已見合頁(鉸鏈)的使用,而這兩個櫃子的櫃門卻並未使用合頁,可知當時的櫃櫥採用木軸門的做法是一種沿用已久的傳統工藝,為社會所公認和習用,與合頁(鉸鏈)的發明和應用的早晚毫無關係,不能由此推測所有圓角櫃的出現都早於方角櫃。

出土圓角櫃模型的明墓還有上海中山北路嚴姓墓,與前述潘氏墓下葬年代相近。 值得注意的是,二墓所出四個圓角櫃的內部都不設抽屜,只用一塊層板把櫃內空間分成上下兩層。 這種結構與常見的傳世圓角櫃實物中安裝抽屜的做法完全不同。 抽屜的發明較其流行要早得多。 以常理,早期的櫃子本無抽屜的設置,後來才會形成安裝抽屜的做法。 清代李漁對於家具的設計和功能本著實用主義的觀點,認為“造櫥立櫃,無他智巧,總以多容善納為貴。”他強調櫃櫥的設計必須“渺小其形而寬大其腹”,還建議在櫃子內部多設層板和抽屜,並在抽屜裡面分出大小格,以便分類存放物件。 幾百年前的文人對於家具的構思,竟與現代家具設計理念不謀而合,著實令今人稱嘆。 不過,李漁的活動時期已經入清。 明人的審美觀在總體上仍尚簡樸,入清以後才漸漸趨向於求多求滿、貴奢貴巧。

與出土家具明器情況相反的是,傳世圓角櫃的數量卻遠遠少於方角櫃。 首先是由於這些圓角櫃的製作年代在同類家具中總體偏晚,在它們被打造出來的時候,在數量上已不佔優勢。 其次,櫃門木質軸樞欠牢固,用久必致磨損,不比金屬合頁既耐用又可更換。 置之不用則易遭蛀蝕,《呂氏春秋·盡數》:“流水不腐,戶樞不螻,動也。”(宋)羅大經《鶴林玉露補遺》:“戶樞不蠹,流水不腐。”意思都是說經常轉動的門軸不會被蟲、蟻所蛀蝕。 可見圓角櫃是用與不用都容易損壞。 另 外,圓角櫃從整體造型的把握到局部構件的處理都有講究,諸如櫃帽、側腳、軸樞等等細節,若使安置妥貼,美觀、實用兼顧,則不容一點偏差,製作難度明顯高於 方角櫃,而且造型變化也多受局限,不如方角櫃一框二門、上下勻齊來得工藝簡省,其優勢地位逐漸被效用更高的方角櫃取代也是理所當然。

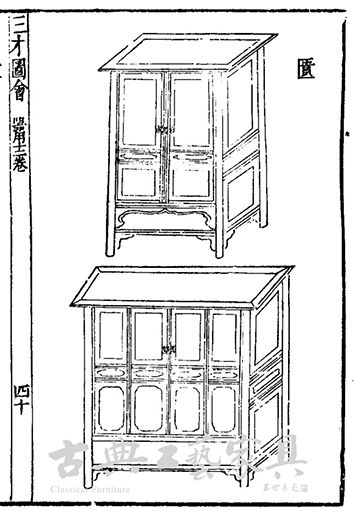

圖2明萬曆《三才圖會》中的圓角櫃

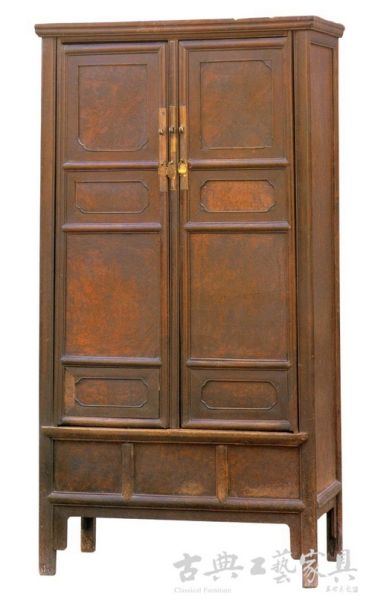

圖2明萬曆《三才圖會》中的圓角櫃  圖3鐵力木圓角櫃北京市文物局藏

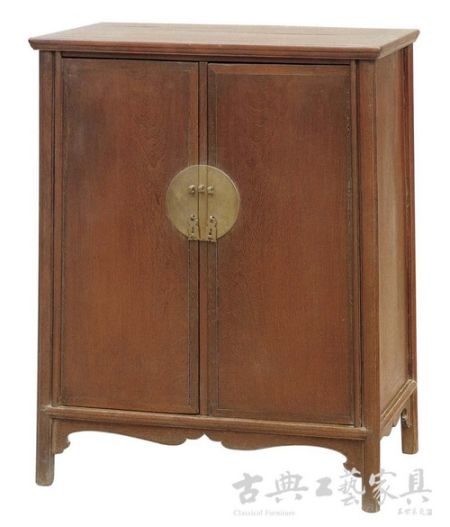

圖3鐵力木圓角櫃北京市文物局藏  圖4雞翅木圓角櫃上海博物館藏

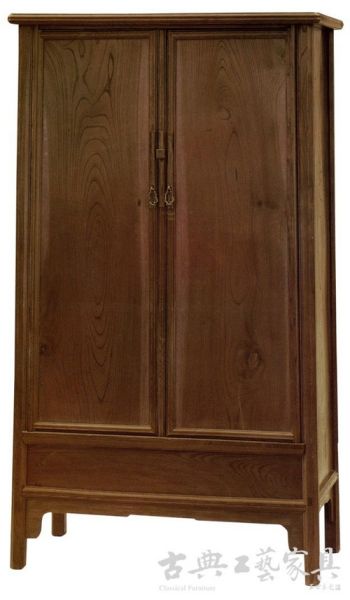

圖4雞翅木圓角櫃上海博物館藏  圖5櫸木圓角櫃上海博物館藏

圖5櫸木圓角櫃上海博物館藏  圖6黃花梨變體圓角櫃上海博物館藏

圖6黃花梨變體圓角櫃上海博物館藏

沒有留言:

張貼留言