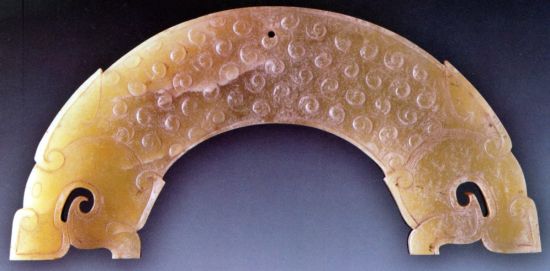

圖1、安徽長豐楊公戰國墓出土出廓式玉璜

圖1、安徽長豐楊公戰國墓出土出廓式玉璜

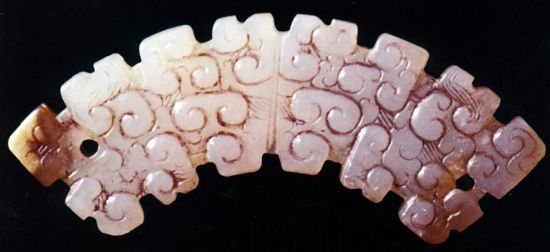

圖2、湖北丹江口吉家院墓地出土戰國中期出廓式玉璜

圖2、湖北丹江口吉家院墓地出土戰國中期出廓式玉璜

圖3、山東淄博臨淄區商王村戰國墓出土出廓式雙首龍玉璜

圖3、山東淄博臨淄區商王村戰國墓出土出廓式雙首龍玉璜

經春秋一代數百年物質與技術條件的豐厚積累,到了社會劇烈變革、生產力迅速發展進步、思想文化繁榮活躍的戰國時期,玉璜製作與使用也步入了一個 空前發展繁榮的高峰階段。較前代同類器而言,戰國玉璜的形制與藝術風格均發生了劇烈變化,不僅數量眾多、形制繁雜、流播地域更為廣泛,還出現了出廓式、鏤 空式、層疊式、分節套合式等諸多精美絕倫、巧奪天工的嶄新品種。以下依據形制與紋飾圖式的區別,將常見的戰國玉璜(珩)大致分作以下幾類。

出廓式玉璜

本式璜是戰國時期大量出現的一類形構複雜器型,所謂「出廓式」就是在傳統玉璜「母本」形體之外以鏤空透雕等技法加飾龍、蛇、螭、鳳、變體云紋等 「附屬」造型而形成的一種形構,是戰國玉璜中最具特色的創新品種之一。按照目前所能見到此類型標本,可將其分為一側出廓式、兩側出廓式、兩側及兩端出廓式 三類。(1)、一側出廓式璜的標本最為常見,例證見於安徽長豐戰國墓出土器(圖1),體扁平,彎弧成半璧狀,弧背外緣中部鏤雕兩隻左右對稱的出廓鳳鳥,鳳 鳥尖喙,冠微上揚,作回首伏臥狀,碩大長尾向兩側翻捲,璜體邊緣飾規則扉棱,器表兩面以蒲紋為地紋,間飾碩大的捲曲羽狀紋,周圍勾勒凹弦紋邊闌。湖北丹江 口吉家院出土一件戰國中期素面璜(圖2),弧腹外緣向下對稱伸出兩勾云形扉齒,是本式璜中較罕見的例子。(2)、兩側出廓式璜的典型例證見於山東淄博臨淄 區商王村戰國墓出土器(圖3),體扁平扇面狀,兩端作龍首形,龍口部透雕,尖唇,杏仁目,獨角,下頜有須,器表陰刻勾連云紋。璜體弧背外緣出廓透雕變體勾 連云紋、弧腹外緣出廓透雕左右對稱的一組變體螭紋。(3)、兩側及兩端出廓式璜是較前兩類器形構更為繁縟複雜的一類器形,典型例證見於安徽長豐楊公戰國墓 出土的此類器(圖4),體扁平成拱橋型,兩端對稱鏤雕彎曲呈「U」形的回首龍狀,龍作張口吐舌狀,尖吻,杏仁眼,長角捲曲後飄,龍體以陰刻線與璜體「母 本」分隔,璜體弧背、弧腹外緣出廓鏤雕對稱的變形鳳鳥,弧背上部的鳳鳥短小而簡約,弧腹下部的鳳鳥形體碩大而鏤雕繁縟。璜體器表兩面淺浮雕三聯谷紋。

圖4、安徽長豐楊公戰國墓出土出廓式龍形玉璜

圖4、安徽長豐楊公戰國墓出土出廓式龍形玉璜 圖5、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國鏤空式玉璜

圖5、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國鏤空式玉璜層疊式玉璜

圖6、湖南臨澧九里茶場出土戰國層疊式龍紋玉璜

圖6、湖南臨澧九里茶場出土戰國層疊式龍紋玉璜分段連輟式玉璜

圖7、河南輝縣固圍村祭祀坑出土戰國分段式龍紋玉璜

圖7、河南輝縣固圍村祭祀坑出土戰國分段式龍紋玉璜上述幾類是戰國時期玉璜的創新形制,此外春秋時期各種形制的玉璜這一時期仍然繼續流行,常見的大致有以下幾類。

雙首龍式玉璜

圖8、 安徽長豐楊公戰國墓出土雙首龍形玉珩

圖8、 安徽長豐楊公戰國墓出土雙首龍形玉珩 圖9、國家博物館藏戰國雙首龍形玉璜

圖9、國家博物館藏戰國雙首龍形玉璜 圖10、河北平山七汲村中山王墓出土雙首龍形玉璜

圖10、河北平山七汲村中山王墓出土雙首龍形玉璜緣出扉牙式玉璜

圖11、國家博物館藏戰國臥蠶紋雙首獸形玉璜

圖11、國家博物館藏戰國臥蠶紋雙首獸形玉璜 圖12、北京延慶戰國墓出土素面雙首獸玉璜

圖12、北京延慶戰國墓出土素面雙首獸玉璜紋飾分區式玉璜

圖13、河北平山七汲村中山國墓地出土戰國夔龍紋玉璜

圖13、河北平山七汲村中山國墓地出土戰國夔龍紋玉璜

圖14、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國云紋玉璜

圖14、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國云紋玉璜 圖15、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國夔龍紋玉珩

圖15、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國夔龍紋玉珩陰線刻式玉璜

戰國玉璜中,還有一類雕琢紋飾不使用淺浮雕技法、而僅用陰線刻繪圖式的標本,例證見於隨州曾侯乙墓出土的一件玉璜(圖16),體薄而寬扁,器表用雙陰線刻繪流暢卷云紋,紋飾區外有直線形、彎弧形陰線刻邊闌。器表另一面雕琢獸面紋。

圖16、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國勾連云紋玉珩

圖16、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國勾連云紋玉珩 圖17、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國素面玉璜

圖17、湖北隨州曾侯乙墓出土戰國素面玉璜 圖18、甘肅寧靜雙峴鄉尤付村出土戰國素面璜

圖18、甘肅寧靜雙峴鄉尤付村出土戰國素面璜戰國玉璜的形制、紋飾是同類器中最為複雜多變的一類,目前藏家流行使用的幾種戰國玉璜分類方法,尚沒有那種分類法能夠將見於著錄的玉璜標本精準 囊括殆盡。如果僅依「形制」區別或僅據「紋飾」不同的單一標準對戰國玉璜分類,則會帶來不少標本分類歸屬模糊、或有些標本分類過於粗約等問題。本文採取 「形制」與「紋飾」特徵兼顧的方式,僅對戰國玉璜作大致分類,嚴謹說來,亦算不上是一種十分精確的分類法。

戰國玉璜的紋飾,多直接從春秋同類器中因襲、衍變而出,動物圖案種類以龍紋、螭紋、蛇紋、鳳紋及其組合為主,主題紋飾區內亦流行加飾網格紋、絞 絲絃紋、羽狀紋、花葉紋、水滴紋等細密紋的做法。尤其春秋之際流行的雙首龍紋圖式,戰國玉璜形構組圖仍大量使用,只是龍或其他神異動物的整體形構在組圖中 進一步被肢解、離散、抽象、簡化、變形,向著裝飾性極強的幾何圖案化方向發展。以龍首紋為例,春秋之際那種以抽象變形龍首紋形構為單元、繁密鋪陳填充整個 畫面的組圖模式已漸趨式微,圖式紋飾開始變得疏朗,龍首紋圖案作為一個「單體」漸趨獨立出來使用,有些龍首紋被極度簡化變形,僅剩局部形構而難以準確辨其 形制。此外戰國玉璜中還流行具有淺浮雕效果的云紋、谷紋、渦紋、蒲紋及其組合圖案等。關於戰國玉璜圖案中這些紋飾的源變,一般認為應系由早期人與動物、植 物圖式肢解、離散後的局部形構演變過來的,如不少研究者認為圓凸尖頂形的谷紋源出於人或動物的「眼睛」;臥蠶紋源出於早期動物圖式的「卷尾」;勾連云紋可 能是早期人或動物的「鼻子」演變而來;絞絲絃紋可能是人與動物的眉毛演變而來;網格紋則可能由人與動物的衣格演變而來;蒲紋可能是草帶紋演變而來等等。

戰國玉璜空前繁盛局面的形成,原因是多方面的。春秋之際玉璜生產與流播累積的物質與技術條件,為戰國玉璜的發展進步,步入繁榮昌盛的高潮期奠定 了基礎,如戰國玉璜中的形制、紋飾、雕琢技法,多在春秋器中已經出現或可在春秋器中找到淵源。戰國時代既是我國古代史上一個社會劇烈動盪期、也是一個政治 制度不斷變革創新、經濟迅速發展、思想文化極度繁榮活躍時期,由此造就了這一時期充滿生機活力、追求變革創新、昂揚勃興的時代精神,這一時代藝術精神引領 著玉璜創作思想上不斷追求形制、紋飾、技法上的標新立異、生動多變。戰國時期鐵製工具的廣泛使用直接導致了治玉鉈具的劃時代變革,使這一時期對高硬度玉料 的精細琢磨加工有了可能,也給高難度治玉技法的出現,新形制複雜玉璜的發展提供了空間,進而也大大擴展了玉料的概念範疇,迅速促進玉料的更新。同時,儒家 思想對玉文化理論闡釋的不斷完善及玉文化思想被不斷宣傳擴張,促進了標示身份等級制度的佩玉的廣為流行,進而導致了社會對承載不同文化功能玉璜的與日俱增 需求。以上諸因素共同促成了戰國玉璜製作的迅速發展進步,步入一個空前繁盛的高峰期。

春秋時期,雖然諸侯國之間有政治、經濟、文化等方面的相互交往,但因各個諸侯國賴以傳承的本土文化、風俗民情、用玉風尚的不同,不同諸侯國生產 與流播的玉璜,形制、紋飾仍存在著較為明顯地域性差別,形成了所謂的「楚式玉璜」、「秦式玉璜」、「吳式玉璜」、「中原地區玉璜」等類別。戰國時期,或因 於諸侯國之間劇烈的征伐兼併、各地域之間頻繁的交往,玉璜形制紋飾的地域性差別漸趨消逝,共同的時代藝術風格漸成為主流。以具有傳統風格特徵的「楚式璜」 為例,戰國時期,此類紋飾分段構圖,以淺浮雕夔龍紋填襯細陰線網紋、絞絲絃紋、羽狀紋製作的玉璜不僅僅流行在楚地區域範圍內,陝西、山西、河北等地也常見 此類璜。另一類體扁寬呈半圓形的雙首龍形璜在湖南、安徽、河北等地區均有出土。凡此表明,戰國時期尤其戰國中後期以來,玉璜形制、紋飾特徵的地域性差別逐 漸消逝,大一統的形構特徵日益凸顯。

沒有留言:

張貼留言