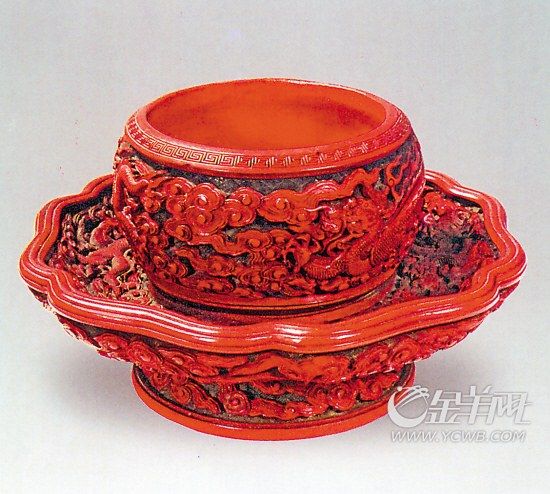

剔紅云龍紋盞托

剔紅云龍紋盞托

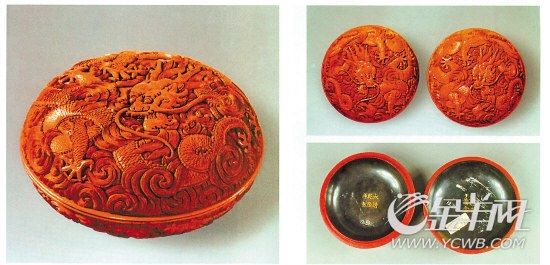

乾隆款剔紅云龍紋圓盒

乾隆款剔紅云龍紋圓盒

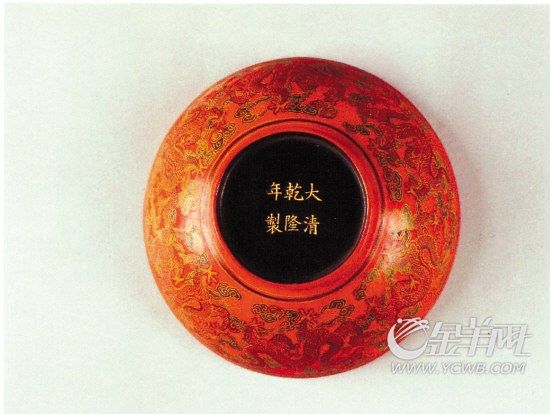

乾隆款填漆云龍紋碗

乾隆款填漆云龍紋碗

■整理:收藏週刊記者 潘瑋倩

清代漆器上的龍紋在各時期的表現風格各異。清代早期的龍紋,額部較寬,臉部顯得較長,其上顎較短,下顎較長前伸,利齒外露,明顯「地包天」。其 發或呈一大束,或呈幾束較為集中的飄飛狀,龍鬚細長。乾隆時期,龍的包頭較大,額部凸起,其發細長,龍角明顯向後側張開。清代中後期,龍頭顯得扁而短,龍 發增多,兩邊平分向後飄飛。

凡工藝器具,無不反映其所處時代的精神氣韻、審美趣味。清代龍紋漆器的發展大致經歷三個階段,清早期的龍紋在繼承前朝龍紋氣宇軒昂、盡顯皇家威 嚴的同時,更加凸顯一統御宇的進取雄姿;清中期的龍紋造型趨於繁複,呈現氣定神閒、雍容華貴之氣;清代後期的龍紋則注重細節雕飾,增豪奢遲暮之態,而與俯 瞰四海的風骨漸行漸遠。這與清代的歷史發展的脈絡一脈相承。

其中,乾隆時期號稱盛世,百工炫巧爭奇,料不厭精,工不厭細,為了迎合宮廷的好尚,漆工也不免趨於繁瑣。其成功的作品,謹嚴細緻,似已達到極限,無可踰越,令人驚嘆。

剔紅

剔紅鼎盛期在乾隆朝 款識以上下對應為最佳

雕漆中的剔紅,就是雕紅漆。從傳世實物看,剔紅數量很多,又常與其他顏色的雕漆相結合,如剔黑、剔黃、剔彩等。剔紅漆器的做法是在器胎上髹紅漆至一定厚度,少則二三十層,多則百餘層,然後在其上刻畫花紋,雕刻花紋的厚度即為漆層的厚度。

雕漆藝術的鼎盛時期在清代,其中最具代表性的就是乾隆朝的作品。康熙時期的雕漆,較多地繼承了明代的特點,塗漆較厚,顏色深暗,構圖簡潔,打磨 輪廓線的刀痕圓潤厚重。雍正時期的雕漆,已有部分沒有打磨刀痕刻線,漆色淺紅,用料稀薄。乾隆時期的雕漆已完全擺脫明代風格,花紋棱角畢露,用漆更薄,漆 色紅亮。

右圖為乾隆款剔紅云龍紋圓盒。清乾隆(1736-1795),腹徑15.4釐米,高7.2釐米。盒呈圓弧形,淺壁,平底,上下為子母口扣合。通 體髹紅漆,漆層較厚。圓盒上、下圖案一致,盒蓋中心一蒼龍,鬚髮細長,末端呈捲曲狀分束向兩邊飄飛。器內髹黑色光漆,內底中心刀刻填金楷書「大清乾隆年 制」三行直款,蓋內中心刀刻填金「云龍寶盒」雙行器名。

乾隆時期漆器以上下對應款為佳,此器對研究清乾隆年間剔紅工藝有重要價值。乾隆朝漆器的款識多為楷書,也有篆書、隸書等形式,內容最常見的有「大清乾隆年制」、「乾隆御製」、「乾隆仿古」等多種。其中「大清乾隆御製」一般用於製作精良、皇帝親自批示過的漆器製品上。

雕填

戧金工藝在清成熟 漆器燦如錦繡

清代的填漆已不多見,雕填漆器基本承襲明代技法,先用填漆的方法做好花紋,然後沿著花紋輪廓勾畫出陰文線,並細勾出花紋上的紋理,然後在線內填金。明清時期的雕填器,有的花紋是刻後填色漆而成,有的花紋是彩漆畫成,也有一器之上填、描兼用。

右圖為填漆戧金云龍菊瓣盒。清代(1644-1911),直徑45.8釐米,高19釐米。盒為木胎,呈菊瓣形,圈足,分上下兩部分,子母口扣 接。器身髹赭黃色漆為地,盒內髹黑漆。盒蓋中心雕一正面的飛龍,龍身S形,以紅綠色漆填嵌龍紋,再於圖案輪廓及紋路上勾畫陰文線戧金。刀法遒勁有力,至今 金色燦爛奪目。盒蓋周圍環繞著8條小龍,每一菊瓣形立牆內又繪一條小龍,蓋面邊緣、上下口沿及足底均以戧金迴紋做邊飾。

漆器的戧金工藝起源於戰國時期的針刻。作法是用特別的工具在漆面雕刻出花紋,在刻紋中填漆後再填金、銀粉。填金的稱為戧金,填銀的稱為戧銀。明清時期戧金工藝已非常成熟。

填漆

色漆填平花紋,漆器表面滑潤

填漆,即填彩漆,作法是在漆器上陰刻花紋之後,用不同的色漆填入花紋,干後磨平,因而其表面是光滑的。

右圖為乾隆款填漆云龍紋碗。清代乾隆(1736-1795),直徑19.7釐米,高7.1釐米。碗呈敞口式,圈足。器表髹朱漆作地,以赭色繪製 出六條龍。龍體以淺黃色界出鱗片,呈彎曲狀。云紋以黃色鑲邊,內繪紅綠色。碗內髹黑色光漆,足壁繪粗黑色與細黃色相間,足內髹黑漆,中心刀刻填金楷書「大 清乾隆年」三行直款。

觀點

漆器身價由品相和工藝決定

「宮廷御用」更具升值潛力

漆器製作難度大、週期長、成本高。傳世品相、製作工藝、宮廷出身等是判定其身價的主要標準。天津市文物公司的張宏書先生說:「明清時期,一年可 能燒製百萬件瓷器,而漆器只能做二三十件。」漆器的製作工藝相當複雜,首先須製作胎體。胎大多為木製,偶爾也用陶瓷、銅或其他材料。也有用固化漆直接刻制 而不用胎。胎體完成後,漆器藝人運用多種技法對表面進行裝飾。漆器按不同的工藝可以分成不同的類別。比如銅胎、木胎、脫胎,又比如髹漆、剔漆、雕填、戧金 等。在張宏書看來,現在的文物藝術品市場,不管是哪一品類,只要是宮廷御用,則價值陡升,漆器自然也不例外。「宮廷御用品的潛台詞就是工藝複雜、精細,器 形完美、高雅,製作多出於名家,雍容華貴,數量有限。」

典故

乾隆皇帝為漆器作詩題辭

為元明漆器加「乾隆年制」款識

乾隆皇帝格外喜愛剔紅漆器,他曾經作了一首《詠永樂漆盒》,詩中讚道:「果園佳制剔朱紅,蔗段尤珍人物工。無客開窗眄秋字,攜童持杖聽松風。細書題識猶堪辨,後代仿為究莫同。三百年來此完璧,文房思古念何窮。」

他對剔紅漆器的喜愛也體現在傳世器物中。如今北京故宮(微博)博物院館藏漆器中,很多明永樂時期的剔紅漆器上,都有乾隆皇帝的題辭,如明永樂剔紅梅妻鶴子圖圓盒,蓋內有乾隆題詩一首,末屬「乾隆壬寅御題」並鈐「乾隆宸翰」印;又如明永樂剔紅烹茶圖圓盒,蓋內也有乾隆御製詩一首,末屬「乾隆戊戌御題」並鈐「德充符」印。

乾隆皇帝還曾經不只一次「侵權」,將部分元明時期的剔紅漆器加上「乾隆年制」的款識。如故宮所藏一件剔紅水仙花紋圓盤,具有典型的元朝漆器風 格,但在底部正中刀刻「乾隆年制」楷書,很明顯是後刻。又如一件明永樂時期剔紅菊花紋圓盤,是典型的明永樂宮廷漆器,其「乾隆年制」楷書款識明顯為後刻上 去的。

文圖來源:《文物天地》、《北京日報》、雅昌藝術網(微博)、《國際航空報》

沒有留言:

張貼留言